空を見上げれば、果てしなく続くblue SKY。私がヒマラヤ山脈、エベレストやカンチェンジェンガ、8000m級で見た空の色は成層圏ブルーとでも言うか、ダークブルー。宇宙に近いからかな。

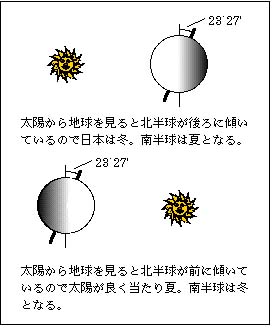

夜、満天の空の星を見上げれば宇宙の果てまで続く、無限大の広がり。壮大な宇宙のファンタジーを、目をつぶってイメージして下さい。太陽の周りを回る太陽系の惑星。真っ赤に燃える太陽。回る地球。中心となっている太陽は直径が1392000KMで地球の109倍。体積は地球の130万倍。光球の温度は表面で6000℃、中心では1500万℃もあるそうです。太陽が1秒間に放つエネルギーは1億tのさらに100万倍の灯油の燃焼熱に匹敵するといいますから、想像出来ません。春先、スキー場などで野焼で生じる熱エネルギーとは、スケールが違いすぎますね。

私達、パラグライダーを翼に空飛ぶ地球人は、この太陽と地球の関係を理解することが第一歩と考えます。

太陽の周りを地球が回っている地動説を唱えたガリレオ・ガリレイ(1564〜1642)は、それまで天動説を主張していたキリスト教の宗教裁判にかけられても、太陽の周りを地球は回っている!と、この世を去った話はあまりにも有名です。それから350年後、1969年7月21日、アポロ11号が月面着陸をして、さらに、20年たった1989年ローマ法王、ヨハネ・パウロII世が『ガリレイを宗教裁判にかけて迫害したのは、まちがいだった。彼は無知の犠牲者。』と発言したそうです。ガリレイがこの世を去った1642年に万有引力を発見したニュートン(1642年〜1727年)が生まれたのは単なる偶然なのだろうか? 興味を引かれますよね。ニュートンは月が落ちてこないのにどうしてリンゴは落ちるのだろうと万有引力を発見した頃、日本では赤穂浪士が討ち入りをしていた。(ぜんぜん関係ないけどね)。

山の頂から、無風時、上昇気流もなにもない時に Take off すれば機体性能通り滑空し、地球の引力にそって下降して飛んで行きます。そんなフライトを毎回やっていてはアキてしまう。パラグライダーの最大の魅力は太陽エネルギーによって引き起こされる、様々な気流や風の動きの中をダイナミックに上昇し、グライディングする意外性にあると思います。その為にも、太陽と地球の関係を正しく理解する事が、スタートと思います。

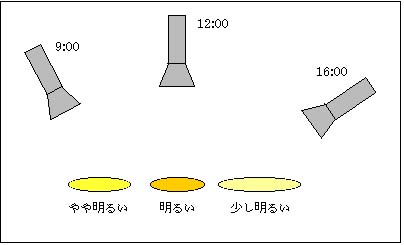

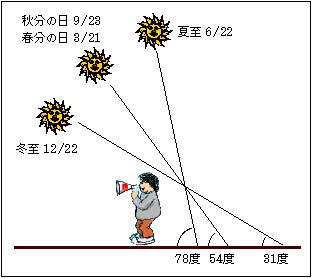

まず地球儀を手に入れましょう。24時間かかって自転しながら365日1/4かかって太陽の周りを回っているから、昼と夜、春夏秋冬があるのです。1日の最高気温が出るのは14:00〜15:00、南中で太陽が直角に地表を照らしてから2時間後。1年の最高気温、最低気温も夏至・冬至から2ヶ月くらい遅れるのも同じくらいです。タイムラグ(時間差)があるのです。パラグライダーに必要な上昇気流は太陽が直角にあたるほど強く、わりと早く発生しますから、11:00〜14:00ぐらいがベストです。

4月の最初の日曜日を23時間とし、10月の最後の日曜日を25時間とすることで、4月〜10月サマータイムを適用する動きがある。わかりやすく言うと、午前8時が繰り上がって午前7時。午後5時(サマータイム)が午後4時(サマータイム前)となる。省エネや温暖化ガスの削減になるというもの。

日の出、日の入りは1年を通してどれぐらいの違いがあるのか調べてみよう。TAKのHP、その他のリンクで気象リンク。暦(文部省国立天文台)の日の出、日の入り、南中時間を調べたい土地、日、月で見てください。

<例>1999年 神戸| 日の出 | 南中 | 日の入 | ||

|---|---|---|---|---|

| 1/ 1 | 元日 | 7時06分 | 12時02分 | 16時59分 |

| 3/21 | 春分 | 6時03分 | 12時07分 | 18時01分 |

| 6/22 | 夏至 | 4時40分 | 12時01分 | 19時16分 |

| 9/23 | 秋分 | 5時47分 | 11時52分 | 17時56分 |

| 12/22 | 冬至 | 7時02分 | 11時57分 | 16時52分 |

1月と6月では、日の出・日の入りが2時間以上も差があります。

TAKの営業時間はすでに10年前からサマータイムであり、日の出から日没まで。休みは雨の日、風の日としている理由を理解してもらえたでしょうか。夏の名物、朝レンは7時から。すでに日の出から3時間近く暖められた南東の斜面から発生した熱上昇気流で上昇して雲まで入った事もあるくらい。サマータイム、夕方のラストフライトは19:00ぐらいと1日がとても長い。TAKのサマータイムは営業時間も長くなり疲れる。サマータイムが導入されたら、エリアに近い方は、会社から帰った後にフライトが出来ますね。

冬になると、ラストフライトで山に上がるのは、4時が限界。夏から冬への日照時間の変化も気づかない方で、冬の夕方、あと2本ぐらいなんてトボケた事を言ったりするのは、地球と太陽の関係なんて、ぜんぜん関係なく、自分を中心に宇宙は回っていると錯覚している、文字通り自分中心の方です。自動説とでもいうのでしょうか?

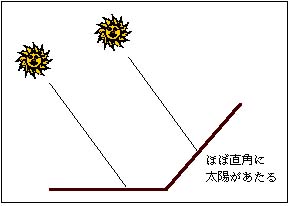

岩屋山のランディングの真前に TAK OFFICESがあります。1月1日から'99のランディング場が少し北側へ移動したので、スチューデントを連れて下見に行った。帰りがけ、真冬の朝日をあびた畑の黒土の畝(うね)から、モーモーと水蒸気を立ちあげている。水蒸気の動きは、まるで上昇気流の雲の様でダイナミック。よく見ると、その水蒸気は、畝の南側の太陽があたる側から発生している。北側の畝は霜柱が立って凍てついている。晴れた日の冬の朝、畑の畝の南側と北側では、これだけ太陽のエネルギーに影響が出ていて、それは現実のシュミレーションモデルを見ている思いがした。中国山脈をはさんでの山陽と山陰も思いうかべた。

|  |

| 朝日をあびて、すでにとけている東向きの斜面 | 日中の太陽をあびて雪のとけている南側ととけていない北側 |

北側の太陽のあたっていない方の畝を見た時、私はふと、10年前に2〜3度行った上空から見たカナディアンロッキーの山なみを思い出した。Powder snowでは世界No.1と言われている新雪をヘリコプターで移動して北側斜面のみを滑りまくる。上空から山脈を見ると、北斜面の上に無数のシュプールが延々と続き、南斜面では太陽に温められて雪温が高いので1本のシュプールもない。SKIとSKYでは、雪質が悪く、Powder snowではないので、ニーズがまるで正反対。

ここ岩屋山に住みついて12年間ほとんど毎日のように飛行を続けながら気流を観察していると、2月に入ると早くも上昇気流は強くなり始め、3/22春分の日から、6/22夏至ぐらいまで、パラグライダーのベストシーズンになる。パラグライダーを上昇させる熱上昇気流(thermal)が発生する為には、様々な要因が条件として必要になり、太陽と地球の動きだけではないのですが、冬から夏にかけて日に日に地表を照らす太陽エネルギーが増大していくので、そのパワーに順応出来るように冬も積極的に飛ばないと春に安全で楽しいフライトは望めない。

春にそなえて冬にきたえる、TAKです。春の上昇気流は 10 m/sなんてのもあり、乱気流もすごいよ。

太陽と地球の動きを理解することでパラグライダーへの興味がさらに増してきたと思います。ここでもう一つ気づいたことを付け加えておきましょう。

3年前の夏、スカイダイバーでスカイサーフィンにもトライしている中村言さんとタンデムした時の事。『どんな気分?』とたずねたら『森の上を飛ぶのって不思議な気分。』と話してくれた。なるほど!スカイダイビングは平野部でやるからだ。パラグライダーが出始めた頃、英語でスロープソアリング(斜面を滑空する)とも言っていた。パラグライダーは山の斜面を利用して飛ぶ事が多いので、平野部を主に飛ぶ先輩格のセールプレーン(グライダー)から多くの事を学びますがスピードもゆっくりして体感むき出し、つぶれる(つぶせる)翼で山の斜面低い高度を飛行する相違点を考えると、パラグライダーに見合った新たな観察、学習、実験をする事によって、もっとおもしろい事が発見されるのではと大いに興味がわいてくる。風を切るというより、風にとけこむといった表現がよいかと思います。

夏の朝早く、昇った太陽は一足早く南東斜面を平野部より多く照らし、南へと移動していきます。冬の畑、畝を観察したように、季節、日変化の太陽の入射角度、日照時間の違いと、平野部と斜面の太陽のあたり具合を観察するとおもしろい。

今回、太陽と地球の動きに興味がわいたのは、ここ岩屋で12年間、毎日のように飛んで気流を観察していると4月10日前後に長距離飛行の記録が出るのはなぜだろう。たぶん春分の日がすぎたあたりからの太陽の入射角度が南の山斜面に対して、一年中で一番強くあたるからではないかと思うようになりました。私の弟子達が、'97の井上周三君の鳥取砂丘手前まで と '98の高藤とよ子さんの亀岡までが山の南の斜面の上昇気流を乗りついで行ってます。

6月の夏至の時、入射角度が頭の真上ぐらいに太陽がくる73°となりますが、山の斜面では春分の方がかえっていい角度となるのではと仮説してみました。サーマル(熱上昇気流)の要因となると、他にまた又、様々な条件があるので、この事だけで言い切れませんが、太陽の入射角度だけで考えてみるとこの様なシュミレーションが想像できます。

春先、熱上昇気流(thermal)が強くなる要因としてもう一つ考えられる事に、太陽が地表を照らして暖まるまでのタイムラグ(時間差)があると前にも説明した通り、冬に冷えた地表は春の強い日差しでもすぐに暖まらず、地表付近をとりまく気流の温度は冷えています。そこに日中、強い春の日差しが照りつけるので上空と地表付近の温度差も大きくなる。と、シミュレーションしてみるとわかりやすいかな。熱上昇気流(thermal)に関しては、又、後のコーナー(雲はどうして出来るの?)で説明して、互いに学習しましょう。

パラグライダーの技能証を取得していく際に学科試験があり、各スクールで講習があります。試験に関係のない事は学習しないようでは、子供の頃から試験中心にだけ勉強してきたプロセスと一緒。せっかく目の前に自然科学(大げさに言えば、真理の探求とでも言うのでしょうか?)を学習できる素晴らしい環境があるのにもったいないことです。空に興味を持てば、飛行には直接関係ないが宇宙への好奇心へとなっていったら、おもしろい。私達は翼一つで空を飛び、直接雲にもさわれる数少ない地球人なのです。

1998年11月16日、オーストラリア Mt.BorahからT.O.した Godifrey Wenness さんが、335KM飛び、XCレコードを更新(Σ4を使用)。それまではTAKにも来たこともある、南アフリカの Alex Lown さんで、トーイングで砂漠を飛んだ 283KM(アプコを使用)。注目すべきことはオーストラリアの山からT.O. しごく常識的なコンディションだったとレポートされています。

南極のオゾンホールの影響でオーストラリアの紫外線が強くなっているそうですが、まさか関係ないよね。

空飛ぶ実験室から、1/31 に正一郎が南半球のアルゼンチンへと飛び立ちました。さらにおもしろくなると思います。

2回目はパラグライダーの翼を書きます。